Table des matières

De la théorie à la pratique : TG/DTA comme outil de recherche en catalyse

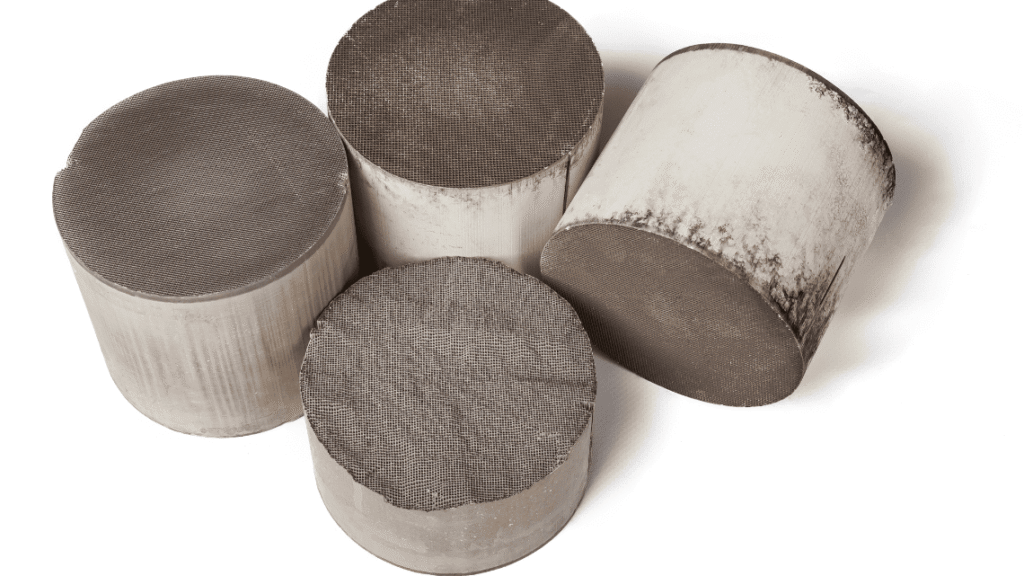

Les catalyseurs sont au cœur de nombreux processus industriels, que ce soit dans la synthèse chimique, le traitement des gaz d’échappement ou le stockage de l’énergie. Leur capacité à accélérer les réactions chimiques sans être eux-mêmes consommés en fait un objet d’étude central dans la recherche sur les matériaux et les procédés. La question de savoir comment caractériser la stabilité thermique, le comportement redox et les modifications structurelles d’un catalyseur est particulièrement pertinente pour la pratique en laboratoire – car ces éléments influencent considérablement son activité lors de son utilisation ultérieure.

C’est là qu’interviennent les méthodes d’analyse thermique comme la thermogravimétrie (TG) et la analyse thermique différentielle (DTA) sont utilisées. Bien que les réactions catalytiques elles-mêmes ne puissent pas être directement analysées par l’analyse thermique, elles peuvent l’être par l’analyse thermique. STA mais il est possible d’analyser avec précision les modifications du matériau catalytique liées au processus, telles que la déshydratation, la décomposition, la libération d’oxygène ou les modifications de l’état d’oxydation. Ces informations fournissent de précieuses indications sur la stabilité thermique, le potentiel d’activation et le comportement au vieillissement.

Les analyseurs thermiques simultanés modernes, qui combinent TG et DTA, permettent d’étudier ces effets en détail dans une large gamme de températures et dans des conditions atmosphériques définies. Il est ainsi possible de mesurer les décalages de pics de réaction, les températures d’allumage ou les pertes de masse, qui permettent de tirer des conclusions sur les modifications du matériau – par exemple en cas de vieillissement thermique, d’oxydation ou de réduction.

Des études menées par Bouba et al. [2] et Duan et al. [1] ont montré que la TG/DTA permettait même de déduire des indications indirectes sur la réactivité et la tendance à la désactivation d’un catalyseur – principalement en comparant des échantillons frais et vieillis ou en les combinant avec d’autres méthodes comme la spectrométrie de masse.

La question centrale de cet article est donc de savoir dans quelle mesure la TG/DTA peut contribuer à l’évaluation des propriétés thermiquement pertinentes des catalyseurs – avec un accent particulier sur les matériaux qui doivent rester stables lors d’une utilisation thermique ou oxydante.

Thermogravimétrie (TG) : Principe, structure et utilisation dans la recherche sur la catalyse

La thermogravimétrie (TG) est une méthode bien établie pour analyser les changements de masse dans des conditions thermiques contrôlées. Dans la recherche sur la catalyse, elle est principalement utilisée pour suivre les processus induits thermiquement tels que la décomposition, la désorption ou l’oxydation/réduction – avant et après l’utilisation du catalyseur.

Principe de mesure et architecture du système

Les systèmes TG combinent une microbalance à température stable avec un système de four et un guidage d’atmosphère défini. L’échantillon est pesé en continu pendant un programme de température prédéfini. La variation de masse – généralement de l’ordre du sous-milligramme – résulte de :

- Dégazage d’adsorbats (par ex. H₂O, CO₂),

- Décomposition de composants organiques ou inorganiques,

- Libération ou absorption d’oxygène pour les matériaux redox.

La balance est découplée thermiquement afin de minimiser la dérive lorsque la température augmente. En option, les évolutions de gaz peuvent être analysées via des techniques de couplage telles que TG-MS ou TG-FTIR, ce qui est particulièrement pertinent pour les mécanismes de réaction.

Application aux catalyseurs

Pour les matériaux catalytiquement actifs, la TG permet notamment :

- la distinction entre changement de masse réversible et irréversible,

- l’évaluation de la formation de coke après l’utilisation de la catalyse,

- la détection des pertes de matière dues à la volatilité des composants actifs,

- la caractérisation du vieillissement ou de la désactivation thermique.

La comparaison entre des échantillons frais et des échantillons vieillis dans des conditions identiques est essentielle pour obtenir des informations différenciées. Dans ce contexte, la courbe TG fournit plus que de simples données de stabilité thermique – elle montre à quel point le matériau a été modifié par le processus.

Analyse thermique différentielle (ATD)

L’analyse thermique différentielle (ATD) mesure la différence de température entre un échantillon et une référence thermiquement identique. Tant qu’aucune réaction ne se produit, le signal reste à zéro – les deux creusets chauffent de manière synchrone. Ce n’est que lorsque l’échantillon absorbe ou émet plus ou moins de chaleur que la référence suite à une réaction qu’une différence mesurable apparaît : l’échantillon devient soit plus chaud, soit plus froid, ce qui permet au système d’enregistrer un signal positif ou négatif – selon la convention de l’appareil.

Réactions qui libèrent de la chaleur (par ex. oxydations) produisent des pics exothermiques, tandis que les les processus endothermiques (par ex. la fusion ou la déshydratation) produisent des pics inverses. La forme, la position et la surface de ces pics permettent de tirer des conclusions sur :

- l’enthalpie de réaction (en cas d’étalonnage),

- les transitions de phase et leur réversibilité,

- Indications sur la vitesse de réaction et la répartition des substances.

En interaction avec la TG, les événements thermiques peuvent être clairement associés à des pertes de masse spécifiques – par exemple lors de l’oxydation d’adsorbats ou de la décomposition de précurseurs. Dans la recherche sur la catalyse, la DTA fournit ainsi des signatures énergétiques spécifiques qui permettent de tirer des conclusions sur les changements de matériaux ou les évolutions d’activité.

Mesures simultanées avec des appareils STA

Les analyseurs thermiques simultanés combinent TG et DTA en un seul système. La mesure simultanée de la masse et du flux de chaleur permet de résoudre avec précision des processus de réaction complexes. Caractéristiques de l’instrument :

- Haute résolution et précision de mesure jusqu’à 1600 °C,

- Taux de variation de la température jusqu’à 50 K/min

- différentes atmosphères de mesure possibles (par ex. air, oxygène, azote, argon),

- une sensibilité élevée pour de faibles quantités d’échantillons.

En particulier dans les processus activés thermiquement , la DTA permet de déduire indirectement la dynamique de la réaction : ainsi, des paramètres tels que la température d’onset, la forme des pics et la surface des pics peuvent donner des indications sur l’activation énergétique, la vitesse de réaction et l’ampleur de la transformation. Par exemple, Bouba et al. [2] montrent que les différences dans le comportement réactionnel des catalyseurs d’hydrocraquage peuvent être identifiées par le déplacement et l’expression des pics DTA – en particulier lors de comparaisons entre des échantillons frais et des échantillons vieillis.

Taux de réaction et enthalpie de réaction : l'analyse thermique comme indicateur

Dans la pratique, les chercheurs utilisent donc souvent des paramètres caractéristiques de la courbe DTA – tels que la température d’activation ou l’aire de pic – pour comparer différents états d’échantillons. Bien que ces grandeurs ne permettent pas de déterminer directement le taux de réaction au sens cinétique, elles permettent de savoir si les processus activables thermiquement ont été atténués ou déplacés par le vieillissement, l’empoisonnement ou des modifications structurelles . Un exemple est fourni par le travail de Bouba et al. [2], dans lequel des différences dans le comportement thermique de catalyseurs d’hydrocraquage frais et vieillis ont été mises en évidence par des décalages des pics exothermiques de DTA.

Reconnaître l'enthalpie de réaction

Les réactions exothermiques – telles que les oxydations à la surface du catalyseur – produisent des structures de pics caractéristiques sur la courbe DTA ou DSC. Selon la configuration et la convention de l’instrument, un événement exothermique se présente sous la forme d’un signal ascendant ou descendant. L’ essentiel est que l’aire sous le pic soit proportionnelle à l’enthalpie de réaction libérée (ΔHr), à condition que l’étalonnage ait été effectué avec un étalon approprié (par ex. l’indium ou le zinc).

Dans une étude sur l’oxydation du méthane sur des catalyseurs Co₃O₄, Duan et al. [1] ont démontré comment la signature thermique de cette réaction pouvait être détectée à l’aide de la DTA et de la DSC. Ils ont remarqué en particulier que l’aire du pic – et donc l’enthalpie mesurée – dépendait fortement de la quantité de catalyseur. Cela a été interprété comme une indication qu’à certaines charges, un comportement de saturation énergétique des centres actifs se produit. L’enthalpie de réaction par gramme de catalyseur diminue lorsque les sites actifs sont épuisés ou bloqués par des réactions secondaires – un phénomène qui peut également être interprété comme un début de désactivation.

De plus, l’oxydation s’est produite dans la même plage de température qu’une perte de masse dans la courbe TG, ce qui permet d’attribuer l’événement thermique à un transfert de masse concret – probablement par la libération de CO₂ et d’eau.

Déduire le taux de réaction

Bien que les TG/DTA ne soient pas des mesures cinétiques directes, elles permettent d’approcher la vitesse de réaction en évaluant la position du pic (Tmax), la largeur du pic et la température d’activation (Ton). Une indication typique d’une réaction rapide est un pic DTA net et intense avec une température d’onset basse. Si les pics se déplacent vers des températures plus élevées, cela peut indiquer une réactivité réduite, par exemple en raison de la désactivation du catalyseur.

Ces relations sont également utilisées par la méthode classique de Kissinger, qui détermine l’énergie d’activation (EA) – un paramètre cinétique clé – en faisant varier le taux de chauffage et en analysant le déplacement de la Tmax. Combinée aux données de perte de masse issues de la TG, elle donne une image robuste de la dynamique de réaction.

Un exemple pratique est fourni par Bouba et al. (2015), qui utilisent la TG/DSC pour étudier les catalyseurs d’hydrocraquage. En évaluant les courbes DTA et les pertes de masse TG, ils identifient des différences claires dans le taux de réaction pour différents états d’activation du catalyseur. Latempérature de l’argile, en particulier, s’avère être un indicateur sensible du début de la désactivation [2].

Détecter la perte d'activité : Désactivation des catalyseurs dans les courbes TG/DTA

Un aspect essentiel de l’évaluation des catalyseurs en laboratoire n’est pas seulement leur activité initiale, mais aussi leur comportement de stabilité dans le temps. L’analyse thermique – en particulier sous la forme de TG/DTA – est un outil extrêmement sensible qui permet de détecter et de quantifier les pertes d’activité à un stade précoce.

Signatures thermiques de la désactivation

Les signes typiques d’un début de perte d’activité peuvent être observés à la fois sur la courbe TG et sur la courbe DTA. Les signes remarquables sont les suivants

- Déplacement des pics DTA vers des températures plus élevées : indication de barrières d’activation plus élevées et d’une réactivité réduite.

- Réduction de la surface de pic : indique une diminution de l’enthalpie de réaction – souvent la conséquence d’un taux de conversion plus faible.

- Modification de l’allure de la courbe TG : par exemple, pertes de masse moins importantes ou apparition de nouveaux niveaux, par exemple en raison de la formation de coke ou de modifications structurelles.

Un scénario typique est la passivation progressive des centres actifs par superposition d’adsorbats ou par dégradation thermique, visible par la diminution progressive de la réactivité lors de cycles de température répétés. Dans la pratique, il est ainsi possible de détecter les différences entre un catalyseur frais et un catalyseur vieilli, sans avoir recours à des appareils de réaction complexes [1].

Exemple de produits : Catalyseurs d'hydrocraquage

Dans leur étude TG/DSC sur la catalyse d’hydrocraquage, Bouba et al. [2] démontrent comment les tendances de désactivation des catalyseurs peuvent être suivies à partir des caractéristiques thermiques, non pas en mesurant la réaction elle-même, mais en analysant les échantillons de catalyseurs avant et après leur utilisation. Elle consiste à prélever systématiquement des échantillons pendant un processus catalytique, à les sécher et à les analyser par TG/DSC. Cette méthode permet de quantifier les changements thermiquement significatifs tels que la formation de coke, la désintégration structurelle ou la modification de la chimie de surface.

Lors de l’évaluation, ce sont surtout la position du pic (Tmax) et la surface du pic qui se sont révélées être des paramètres significatifs :

- Un déplacement du maximum de réaction vers des températures plus élevées indiquait une réaction énergétiquement plus difficile, par exemple en raison du blocage des centres actifs.

- Une surface de pic réduite indiquait un dégagement de chaleur réduit – peut-être dû à une intensité de réaction plus faible ou à des changements de surface.

De plus, de nouvelles pertes de masse sont apparues sur la courbe TG, qui n’ont pas été observées sur les catalyseurs frais – interprétées comme des indications de pertes de structure poreuse, d’oxydation de résidus ou de formation de coke. Ces paramètres fournissent des indications précieuses sur la stabilité d’un catalyseur dans des conditions de fonctionnement – sans qu’il soit nécessaire de mesurer la réaction catalytique elle-même dans la STA.

Reproductibilité et mesures cycliques

L’un des avantages de l’analyse thermique est qu’elle permet d’effectuer facilement des mesures cycliques, par exemple sur des cycles de chauffage-refroidissement ou des traitements répétés avec des gaz de réaction. Celles-ci fournissent des indications fiables sur la stabilité du matériau dans des conditions proches de la réalité. Contrairement aux méthodes purement spectroscopiques, les propriétés fonctionnelles sont ici directement observables.

Exemple pratique : étude thermo-analytique de l'oxydation du méthane sur des catalyseurs Co₃O₄ (d'après Duan et al. [1])

Dans leur étude, Duan et al. ont examiné la décomposition oxydative du méthane sur des catalyseurs d’oxyde de cobalt (III) (Co₃O₄) à l’aide d’analyses TG/DSC. L’objectif était de quantifier l’activité thermique et la résistance au vieillissement du catalyseur – en accordant une attention particulière à la chaleur de réaction libérée et aux changements du profil de température.

Méthodologie

- Catalyseur : poudre de Co₃O₄, partiellement modifiée par différents additifs

- Atmosphère de réaction : air synthétique (80 % N₂, 20 % O₂)

- Programme de température : chauffage linéaire jusqu’à 700 °C

- Objectif de l’étude : comparaison des enthalpies de réaction et de l’évolution de l’activité par TG/DSC

Résultats

- DSC : pics exothermiques à environ 300-350 °C, correspondant à l’oxydation de CH₄ → CO₂ + H₂O

→ La surface des pics a augmenté avec l’augmentation de la quantité de méthane et la modification du catalyseur – une indication d’une activité plus élevée ou d’un dégagement de chaleur spécifique - TG : pas de perte de masse significative, car la réaction était entraînée en phase gazeuse – néanmoins important comme signal de référence pour les processus parallèles

- Influence de la modification du catalyseur : certains dopages ont déplacé le maximum de réaction vers le bas – ce qui indique une barrière d’activation plus faible et donc une activité accrue

Pertinence pour le laboratoire

Cette étude montre que la TG/DSC est également adaptée à l’évaluation qualitative et quantitative des réactions gazeuses catalytiques – à condition que le système catalytique génère une chaleur de réaction détectable thermiquement. Pour les utilisateurs de laboratoire, cela signifie

- Comparaison des formulations de catalyseurs en fonction de l’enthalpie de réaction

- Évaluation des changements d’activité dus à une exposition thermique ou chimique

- Détermination des plages de températures de fonctionnement optimales

Conclusion et perspectives

Les méthodes thermoanalytiques telles que la TG/DTA ne fournissent pas d’informations directes sur les mécanismes de réaction catalytique, mais elles sont des outils indispensables pour comprendre l’état et les changements des catalyseurs sous l’influence de la température. Elles apportent une contribution que les systèmes de mesure basés sur les réacteurs ne peuvent pas fournir seuls, en particulier pour l’évaluation de la stabilité thermique, des résidus, de la désactivation et des changements structurels.

Les études analysées montrent que les mesures comparatives – par exemple entre des échantillons frais et des échantillons vieillis – permettent de tirer des conclusions claires sur la baisse de performance, la formation de coke ou la dégradation des matériaux. La force réside dans la combinaison d’une exécution simple, d’une grande sensibilité et de la possibilité de visualiser indirectement des processus complexes.

À l’avenir, ce n’est pas tant la technique elle-même qui sera mise en avant, mais son application ciblée dans des scénarios pratiques: par exemple, pour le développement de catalyseurs régénérables, la caractérisation de nouveaux matériaux de support ou l’analyse systématique des processus de vieillissement en fonctionnement à long terme. L’utilisation stratégique de la TG/DTA permet d’aller au-delà de la simple évaluation des matériaux et d’apporter une contribution précieuse à l’optimisation des procédés, non pas en remplacement, mais en complément méthodologique des essais en réacteur.

Références

[1] Duan, W. et al. Techniques d’analyse thermique différentielle en tant qu’outil d’examen préliminaire de catalyseurs pour la combustion. Scientific Reports, 13, 11010 (2023). DOI : 10.1038/s41598-023-36912-5

[2] Bouba, L. et al. TGA-DSC : Un outil de criblage pour l’évaluation des catalyseurs d’hydrocraquage. Open Journal of Applied Sciences, 5, 103-112 (2015). DOI : 10.4236/ojapps.2015.52008

[3] Bhargava, S. K. et al. Fabrication additive pour les sciences chimiques et le génie chimique. Springer Nature Singapore (2024). DOI : 10.1007/978-981-97-0978-6