目次

ラマン分光法の科学的定義

ラマン分光法は、分子を研究し、その構造とダイナミクスを決定するための技術である。 励起による光の散乱を利用して、試料中の化学結合を研究する。 この技術は、固相、液相、気相における分子の構造とダイナミクスの理解に有用である。

ラマン分光法とは?

ラマンは分子と分子の結合を測定する技術である。 この種の分光法は、試料を分解することなく化学 組成を 直接 測定できるため、特に有用である。 ラマン分光法は非侵襲的な 技術であり、高い精度と再現性を提供する。 正確で迅速な分析測定により、科学者や研究室の専門家は、様々な物質を迅速かつ効率的に分析し、試料の化学組成を迅速かつ正確に決定することができます。 この測定法のおかげで、研究、 産業 応用 、 医療 診断などの分野で、定性的 および 定量的な 分析を実施することができる。 また、材料の 安定性のサポート、 プロセスの モニタリング、 品質 管理 、 サンプルの 同定にも非常に有用です。

ラマン分光計は、光が物質と相互作用する際に生じるラマン散乱光を測定する。 この 散乱によって入射光の 波長が変化し、物質内の化学結合に関する情報が得られる。

ラマン分光法の応用分野

ラマン分光法は、有機化合物、ポリマー、特定の鉱物など、さまざまな物質の分析に用いることができる。 ラマン分光法は、化学構造だけでなく、分子の空間的配置(すなわち結晶構造)についての情報も得られるため、 限られた情報しか得られないサンプルを調べるのに特に有用である。 もう一つの利点は、ラマン分光法は感度が高く、試料 分子の 小さな 変化も 検出できることである。 この技術は不純物や 微量 物質の測定にも利用できる。

ラマン分光法は、次のようなさまざまな分子間結合を測定することができる:

- 有機化合物のC-C(炭素-炭素)結合

- カルボニル基のC-O(炭素-酸素)結合

- アミド中のN-H(窒素-水素)結合

- チオール中のS-O(硫黄-酸素)結合

様々な用途で使用されている:

- 製薬・化学産業における品質管理

- 考古学、美術史、法医学における資料の識別

- 材料科学における固体および液体の分析

- エネルギー・環境工学におけるプロセスのモニタリング

- 生命科学研究における生物学的サンプルの検査。

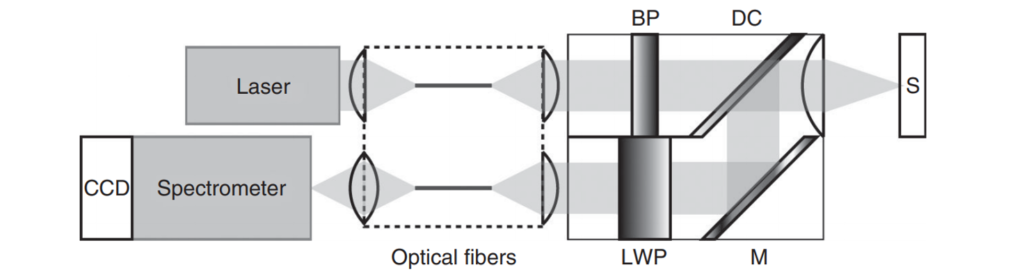

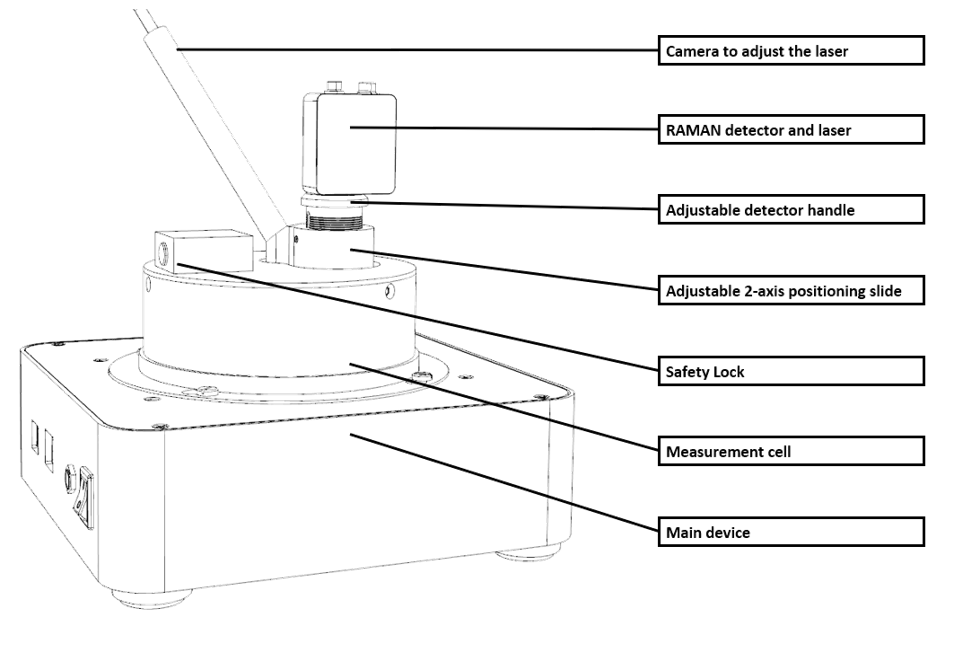

ラマン分光器の製作

ラマン分光計は、次のような主要部品で構成されている:

- 光源:

- 入射光は通常レーザーシステムで供給される。

- 光学部品:

- レンズやミラーなど、光を試料に当ててラマン散乱光を集めるためのもの。

- サンプルホルダー

- は検査される材料を保持する。

- 検出器:

- 試料が発する散乱光を測定し、電気信号に変換する。

- 電子部品:

- 信号を処理し、ラマンスペクトルを生成するために、増幅器や分析器など

組み合わせオプション:DSCとラマン分光計

より効率的なデータ取得と小型化のおかげで、ラマン分光計はかなり手頃になった。 このため、この方法を他の手段と組み合わせることが、近年ますます経済的になってきている。

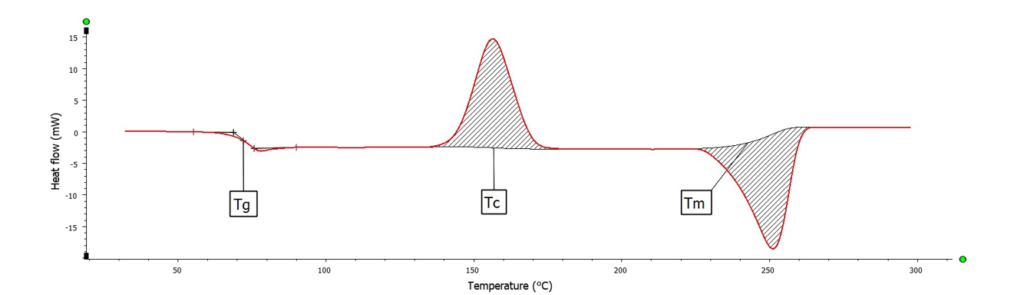

例えば、ラマン分光計は、DSC(示差走査熱量計)と組み合わせることができる。 DSC(示差走査熱量計).この方法では エンタルピー効果 エンタルピー効果を定量的に表すことができ、同時にラマンスペクトルを記録することができる。 結晶性などが可能になる。

アプリケーション

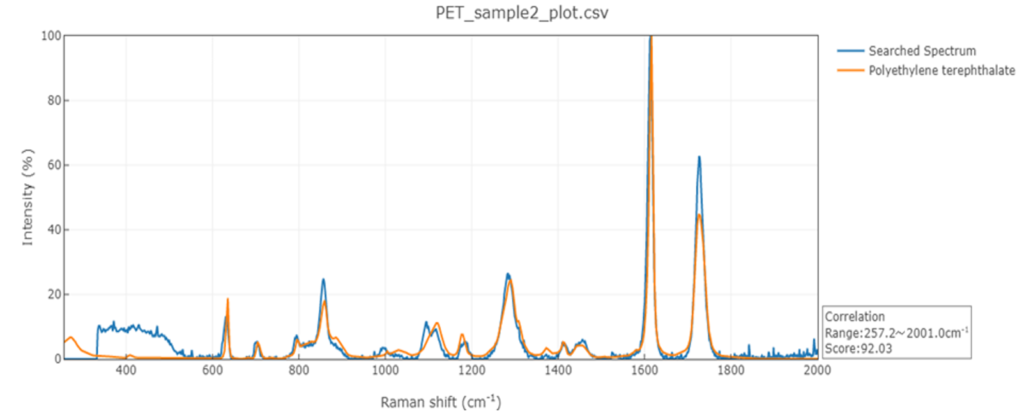

これは、ポリマー、固体、電池材料、生物学的サンプルの特性評価など、材料や プロセス 開発におけるさまざまな用途で有利に働く。

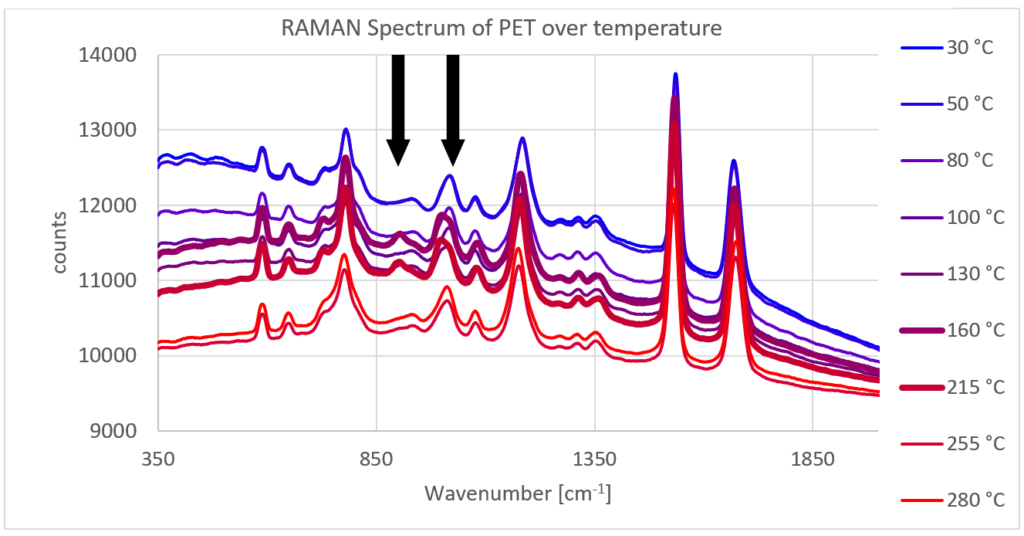

例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)サンプルの単純な加熱プロセスでは、ガラス転移(~80℃)、再結晶化(~150℃)、サンプルの融解(~250℃)など、さまざまな熱効果が見られる。

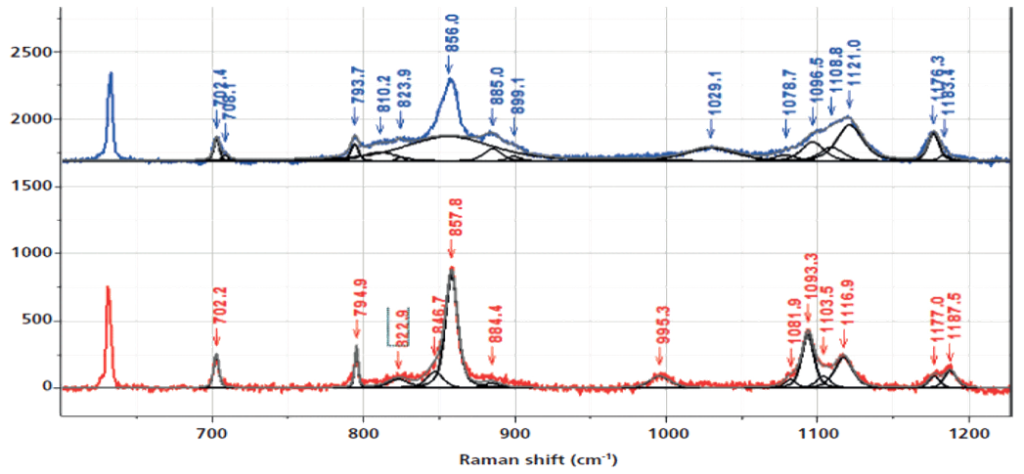

ラマン分光法を用いれば、ラマン分光スペクトルから、例えば結晶化度から、これらの効果の起源を遡ることができる: