3ω オメガ方式

3ω 測定技術 – 熱伝導率測定へのアプローチ

熱伝導率を測定する方法として広く実施されているのが3ω法である。

当初はバルク材料の熱伝導率を測定するために開発されましたが、後にこの方法は厚さ数nmまでの薄膜の熱特性評価に拡張されました。

さらに3ω法は、異方性フィルムや自立膜の面内および面横断熱伝導率の測定にも応用された。

この手法は、現在薄膜の熱伝導率特性評価.

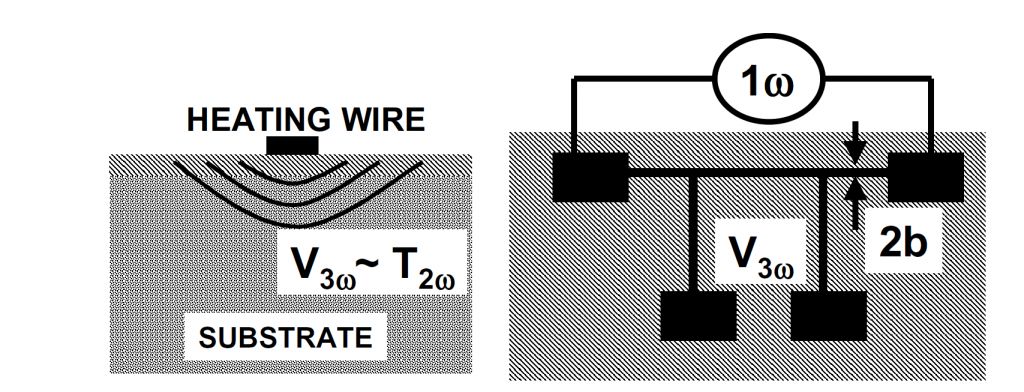

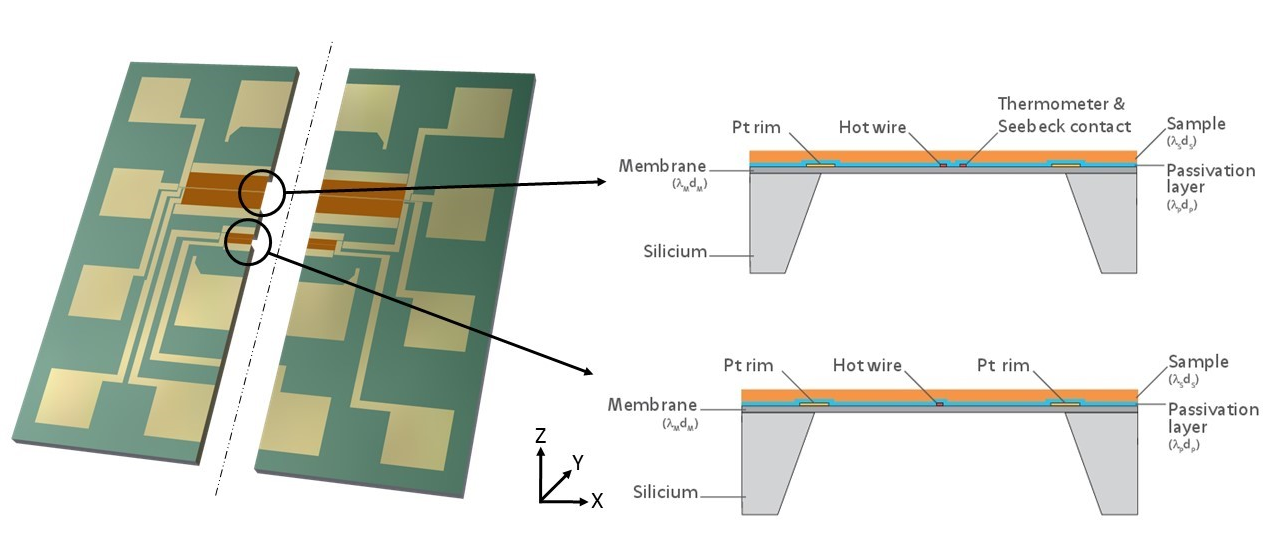

3オメガ・テクニックの実験セットアップ(加熱/センサー用金属ラインを含む

3オメガ・テクニックの実験セットアップ(加熱/センサー用金属ラインを含む

3ω法では、試料と熱的に接触している薄い金属片が、ヒーターと温度センサーの両方の役割を果たす。

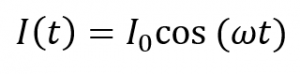

測定には交流電流を使用する、

ストリップを通過する角度変調周波数と振幅を持つ加熱源を発生させる。

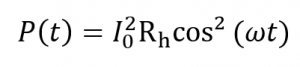

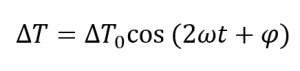

ここで、Rhは実験条件下でのストリップの抵抗であり、次のような形で温度上昇を引き起こす。

その結果、縞の抵抗が振動する。

は金属ストリップの抵抗温度係数である。

周波数に関しては、位相シフトはヒーターの形状と下地材料の両方に依存する。

オームの法則に従ってヒーター間の電圧降下を測定することにより、第3高調波3ωに小さな成分を持つ振幅変調信号が得られ、ロックインアンプで抽出することができる。

試料の 熱伝導率や 比熱容量を計算するには、対応する熱拡散方程式を解く必要があり、これは実験セットアップによって異なります。

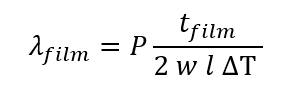

2つの測定による差動3オメガ・アプローチ

バルク基板上の薄膜を用いた典型的なクロスプレーン熱伝導率アプローチは、2つの測定による差分アプローチである:

1枚目はブランク基板のみ、2枚目は目的の層を含む。

この層は、ヒーターと基板の間に直列に接続された熱抵抗器として機能し、薄膜なしの測定と比較して、温度振動の増加を保証する。

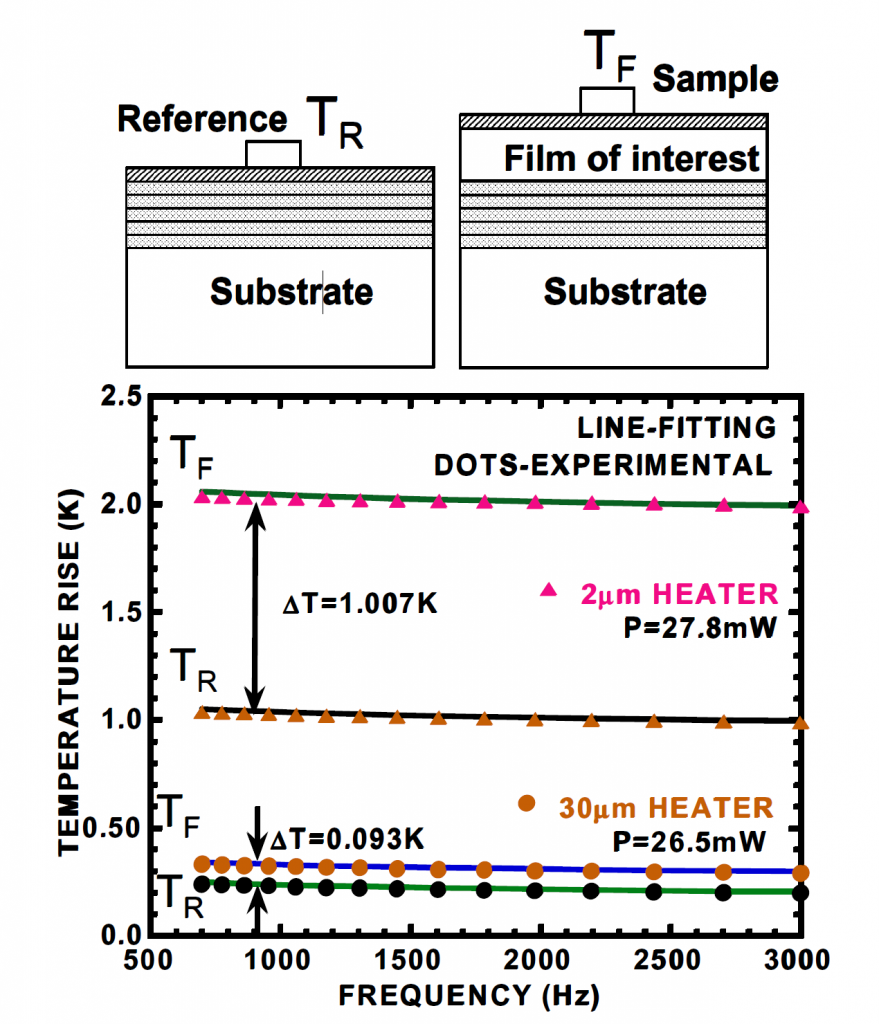

この増加から、フーリエの法則を用いて熱伝導率を求めることができる:

wとlは、ヒーターの大きさと長さである。

3w測定技術を用いた平面内の熱伝導率

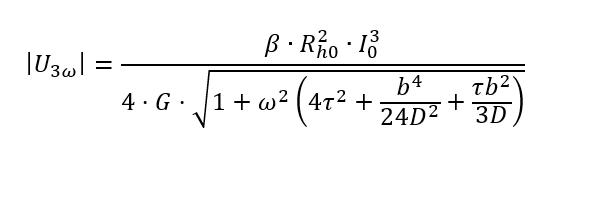

面内熱伝導率と比熱容量を測定するためのもう一つの実験セットアップは、それぞれ膜または吊り下げられた基材の中央にヒーターを配置することである。 この場合、吊り下げられた部分の熱挙動は、以下の相関関係を用いて評価することができる:

G=2λdlb^(-1)、は熱時定数、bは膜の幅、lは膜の長さ、Dは熱拡散率である。

3Ω法による薄膜の面内熱伝導率測定用統合測定チップ

3Ω法による薄膜の面内熱伝導率測定用統合測定チップ